岐阜県のお客様より宅配買取にて70本ほどのこけしをご売却いただきました。

佐々木金一郎

津軽系(大鰐)

師匠:佐々木金次郎(父)

大正7年生まれ

昭和50年逝去

津軽のこけしと言えば

黒石の温湯 と

佐々木金一郎の居た大鰐が二大中心地となる。

大鰐は津軽塗 能代塗の下木地産業でも古い歴史がある。

金一郎は最初 父金次郎もそうだったように(金次郎の描彩は長谷川辰雄)

他の大鰐の工人と同じく

自身で描彩はせず家族が書いていた

その後

昭和38~39年頃より自身でも描彩を書くようになったようである。

そのことについて 大正の中期頃までは

真相はわかりませんが

大鰐の工人はこけしには描彩無いものと信じており

その後、大正時代末期頃

あの長谷川辰雄によって多彩な描彩がはじまり

木地工人は辰雄に描彩の依頼をし

昭和初期頃までは大鰐の描彩の九割は辰雄の手によるものとの

逸話もあります。

岐阜県のお客様より宅配買取にて70本ほどのこけしをご売却いただきました。

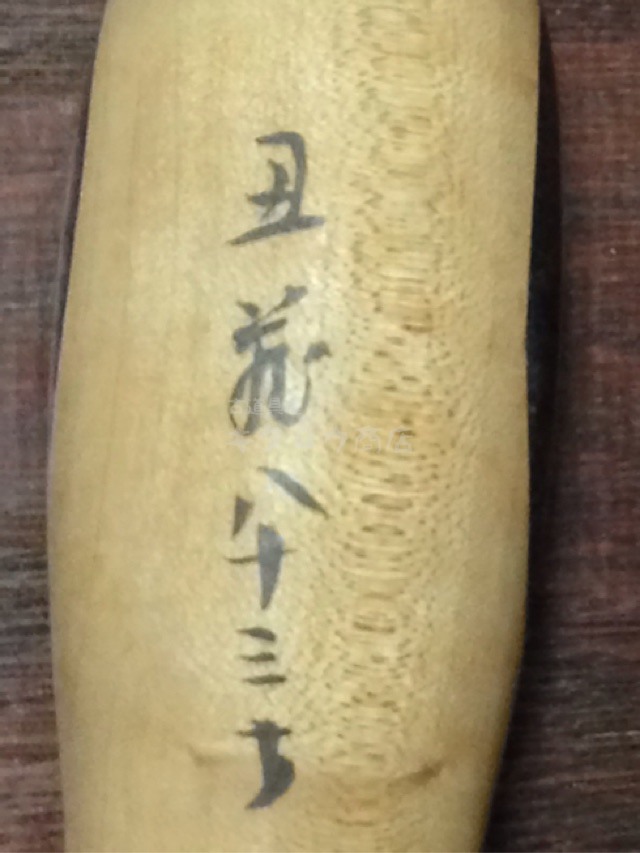

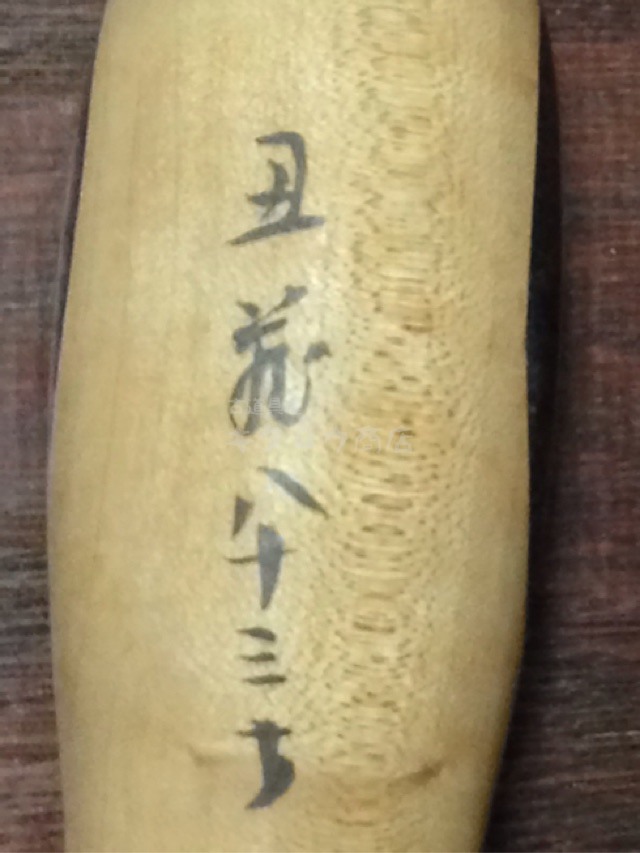

佐藤丑蔵 (地蔵型)

遠刈田系(肘折系との見方もあり)

師匠:佐藤文六(叔父)

明治32年生まれ

昭和61年逝去

遠刈田に生まれ工人となった後の明治末より

肘折・及位・湯田など各地を放浪

昭和20年以降に遠刈田に戻る

この頃より本人型は明治大正昭和型といわれる型の他

師匠の型である文六型・辻右衛門型など十種を超えるという

中には 当時のTVに登場した人物 佐藤栄作 大平正芳 などの政治家から

笑福亭仁鶴 松村英子などのタレントをモデルとした作も存在

生涯 自由奔放の工人であった。

文部大臣奨励賞受賞

岐阜県のお客様より宅配買取にて70本ほどのこけしをご売却いただきました。

佐藤善二

津軽系

師匠:盛秀太郎

大正14年生まれ

昭和60年逝去

昭和31年頃より盛秀太郎に師事し33年頃独立

自身型の他 斎藤幸兵衛型 佐藤伊太郎型なども作る。

毎日新聞社賞受賞

岐阜県のお客様より宅配買取にて70本ほどのこけしをご売却いただきました。

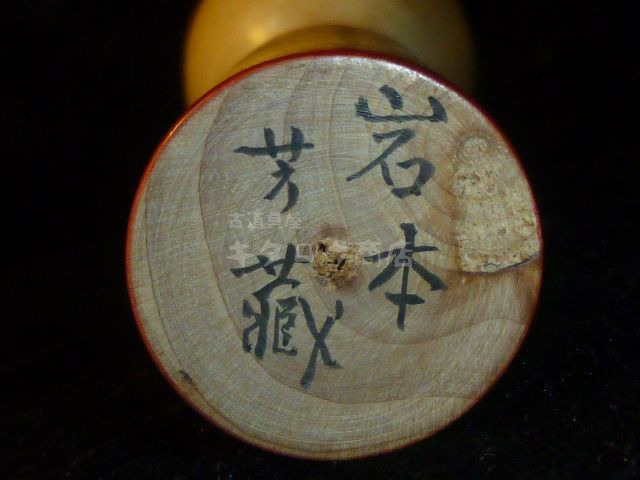

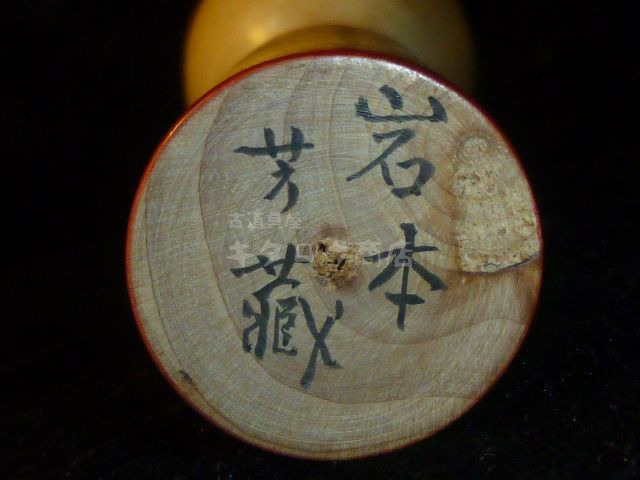

岩本芳蔵工人

土湯系 中の沢系

師匠:岩本善吉

明治45年(大正元年)生まれ

昭和48年逝去

十代の前半頃 磯谷直行 佐藤豊治に木地を習うが、十六歳の頃出奔、その後昭和7年に中の沢に戻る。

昭和8年頃よりこけしの製作を再開。

再開後は父、善吉型は作らなかったが、昭和31年になり小野洸の父善吉型(タコ坊主)の復活を懇願し、タコ坊主が直系の芳蔵の手により復活。

芳蔵の手によるタコ坊主は晩年の9年間のみ制作されたそうである。

なお芳蔵の死後昭和49年

芳蔵の弟子たちにより「たこ坊主会」が組織され継承されてきました。

現在では継承する工人が少なくなったとはいえ、まだまだ「たこ坊主」は生き続けております。

滋賀県のお客様より宅配買取にて70本ほどのこけしをご売却いただきました。

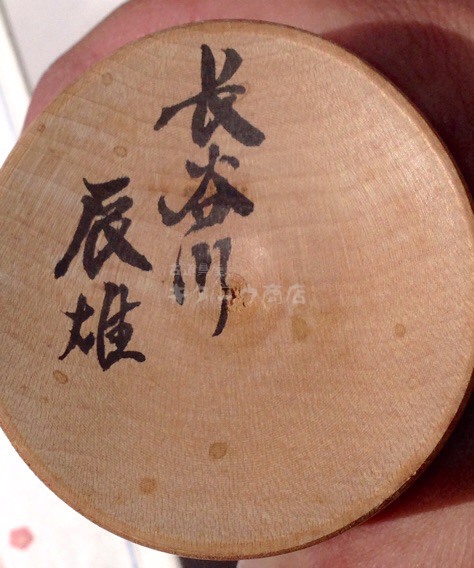

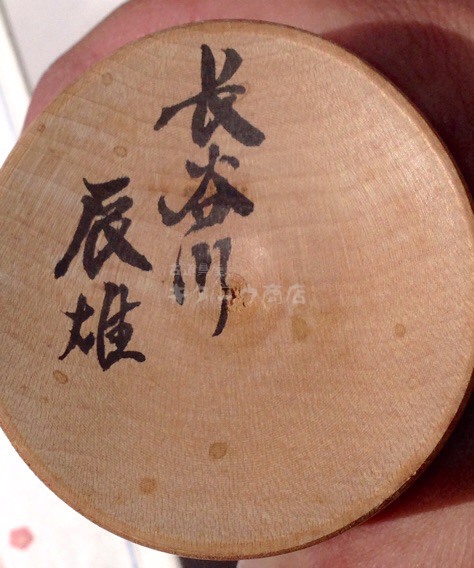

長谷川辰雄工人

津軽系

師匠:佐々木金次郎・島津彦作

明治38年生まれ

昭和60年逝去

大正10年頃より兄、金次郎に木地を学び

その後、島津彦作に師事

昭和初期頃には兄、金次郎をはじめ 村井福太郎 間宮明太郎のこけしにも描彩

昭和33年より一時制作を休止後39年復活。

朝日新聞社賞受賞