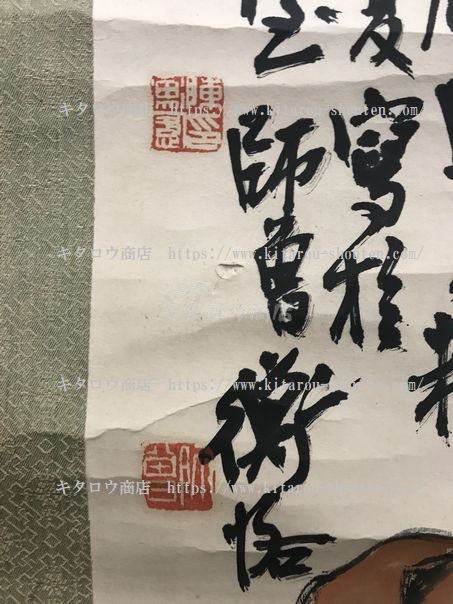

『陳師曽(陳衡恪)』

陳師曽(陳衡恪)については近年になり再評価(再発見)された文人画家でございます。

再評価(再発見)とは日本にもならず本国中国においても同じ状況のようです。

日本の明治期中期から後期にかけての日清両国の美術の架け橋となった人物であることは間違いはなく、欧州の美術にも造詣が深かったとされる人物であり両国への美術に多大なる貢献を期待されましたが、四十七歳という若さで急死してしまいます。

後に記しますが彼の生き急ぐような経歴をご覧ください。

清光緒2年3月2日生(1876)から民国12年9月5日没(1923)

本名:衡恪、字:師曽、号:槐堂・朽道人

父:三立(詩人)、祖父:寶箴(清末維新派政治家)

幼年期より父、祖父、そしてその関係の学者らより詩文、画、書、古典などを学ぶ

1898年 南京江南陸師学堂付設路鉱学堂に入学

1902年 弟、寅恪と共に日本へ渡り弘文館へ留学

この頃、江南陸師学堂の後輩、魯迅と寝食を共にする

1904年 東京高等師範学校に入学、博物学専攻

1906年 李叔同(東京美術学校画学生)と出会う

※李叔同は後に中国近代美術に多大な影響を与える人物

1909年 東京高等師範学校卒業し帰国後に江西の「教育司長」となる

1910年 南通師範学校教員を務める

1912年 李叔同が副編集長を務めていた「太平洋画報」にて絵画を発表

同年5月「南通師範校友雑誌」に「欧西画界最近之現状」を発表し欧州 画壇を紹介する。

1913年 湖南第一師範学校の教員となるが早々に辞職後北京へ赴き中華民国教育部の「編纂」の職に就く

1916年 北京高等師範学校手工科図画専修科の教員となる

1918年 新設した北京大学画法研究会の「中国画」の導師を務める

1919年 国立北京美術学校の「中国画」の教授を務める

同年9月、上海美術学校の創立者兼校長である劉海粟と共に東京にて美術と美術教育の視察

1921年 北京、1922年東京で開催された「日華連合絵画展」の実現に貢献する

同年、「中国文人画之研究」出版

1922年 日本で出版されていた中村不折「支那絵画史」をもとにした中国語版の「中国絵画史」を出版

1923年 南京にて急病にて没する 享年四十七歳

※出典※

福岡大学文学部様の研究発表

https://fukuoka-u.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=4059&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1

お買取りのご依頼はこちらから

https://www.kitarou-shouten.com/contact/

店主がTwitterにてつぶやいております。たまにですが、、

https://twitter.com/kitaroushouten