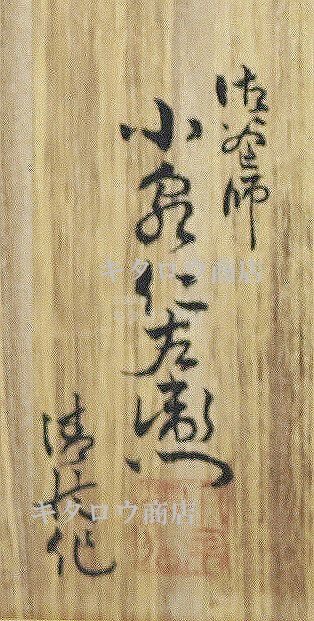

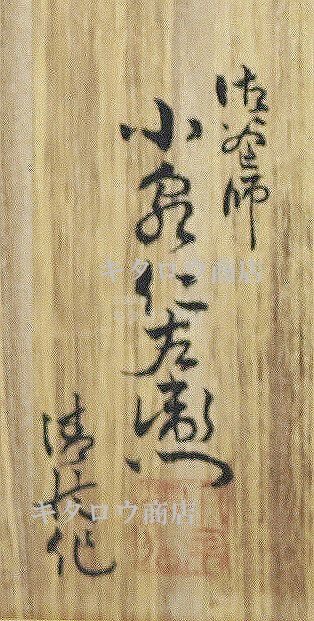

『八代 小泉仁左衛門』

八代 小泉仁左衛門の鉄瓶をご売却いただきました。

小泉仁左衛門とは現代まで今なお続く南部盛岡の御釜師でございます。

当代は十代仁左衛門(小泉清明氏)

さて、小泉仁左衛門について少しだけご説明をすることから始めましょうか、、、

小泉仁左衛門、、、万治二年に盛岡藩二代藩主である南部重直が茶の湯窯等を藩内で作ろうと思いたち、京都の小泉清行が釜師として召抱えられたのが始まりでございまして、その後宝暦年間に三代目となる清尊が現在の鉄瓶の原型を製作いたします。盛岡藩からは「御釜師」という屋号もいただき、それから三五〇年脈々とその技術は受け継がれており当代の十代清明氏まで続いております。

さて、今回のご依頼品である「八代 小泉仁左衛門」についてですが、

八代清信は明治七年に生まれ その後の度重なる不幸を乗り越え釜師としての腕を磨き、明治二十六年八代目を襲名いたします。シカゴ万博への出品、国内での賞を数々受賞し 明治四十一年には当時の皇太子(後の大正天皇)の御前にて鉄器制作の実演をいたします。この頃より全国的に南部鉄器が知られることとなります。また後進の育成にもその情熱を傾け沢山の名工が育ちました。

しかし、時は移り昭和に、、、大東亜戦争による金属類回収令にて鉄器類の制作が困難な時代へと飲み込まれていくこととなるのでした、、、

●もう少し八代そして九代をお知りになりたい方はこちらを↓

http://www.city.morioka.iwate.jp/shisei/moriokagaido/rekishi/1009526/1024995/1024997/1025122.html

茶道具としての鉄瓶等の買取をいたしていおります。

お茶をそろそろやめようかしら、、、

母が残したお茶道具類はどうしたら、、、

そんな時は一度ご相談ください。

↓弊店お問い合わせフォーム↓

https://www.kitarou-shouten.com/contact/

「麒麟大香炉(銅器)」

群馬県高崎市のお客様のご依頼をいただき出張にて麒麟大香炉をお買取りいたしました。かなり大きな香炉でございました。産地は高岡でしょうか?近年中国製のどこかうまくない佇まいの銅器の香炉が大量に出回っておりますがこちらは日本の物で間違いないかと思います。しかしこんな大きな香炉を本当に香炉として使ったのかしらと置物として使ったんじゃ、、、とお思いの方もいらっしゃるかと思いますが、、、使用した後がございました。(笑)お客様にお伺いをいたしましたところお父様が何度か使っていたとのこと。香炉ですから香を焚いてもいいのです。ただ大きいというところが、、、(笑)

埼玉県さいたま市のお客様のご依頼を受けて出張買取いたしました。

紫砂壷 荊渓南孟臣製

紫砂壷(茶壷)は現在の中国の江蘇省宜興で作られたものが有名です。

この宜興という土地は古くは春秋戦国時代は荊渓 秦代漢代頃には陽羨と呼ばれておりましたがその後宋時代に宜興という名になったようです。

紫砂壷(茶壷)としては明時代になり現在のような形となったというのが現在の発掘調査によってわかってきております。

しかしまだまだ広大な土地故これからの調査により時代が変わってくることもございますが。

明時代初期には底に銘は入っていないものがございます、その後に銘が入るようになるようです。

オーダーをした文人が何かしらの名款を陶工がなぞり彫り込んだものもございます。またこの頃の名工には時大彬、恵孟臣という名が有名でございます。

今回のご売却依頼品につきましては 清朝~民国期頃のものと思われます。

理由としてはご依頼品は水平壷(小さい茶壷、ミニサイズ)であることからこの時代ではないかと思います。

また画像にございますように一見汚れともみえる箇所がございますが これは何百何千回と茶を入れて初めてできるものでございますので

きれいにしようと擦り取ることはその価値を落としてしまうこととなりますのでお止めください。

他のご注意願いたいことに 日本で作られた物がございまして明治期初期に金子恒という陶工が常滑に清朝より招聘されその技術が伝わり生産されてまいります。それが伝播し佐渡や備前でも作られるようになりその頃のものが宜興のものとして流通しておるものもございます。

現在でも似たような銘が入った中国や台湾から複製品が数多く市場に流通しております。

なにかと難しい紫砂壷ではございますがご売却をお考えの折はぜひキタロウ商店までご用命くださいませ。

佐藤清光の車軸釜を、お持ち込みにてお買取りいたしました。

山形県で江戸時代後期から続く釜師。

清光は八代目となります。

なお、当代は 十代目 琢実氏

奥平了保 小尻張釜 大西浄長極書箱を、東京都中野区にてお買取りいたしました。

その他、沢山の茶道具と共にお買取りいたしました。