『陳師曽(陳衡恪)』

陳師曽(陳衡恪)については近年になり再評価(再発見)された文人画家でございます。

再評価(再発見)とは日本にもならず本国中国においても同じ状況のようです。

日本の明治期中期から後期にかけての日清両国の美術の架け橋となった人物であることは間違いはなく、欧州の美術にも造詣が深かったとされる人物であり両国への美術に多大なる貢献を期待されましたが、四十七歳という若さで急死してしまいます。

後に記しますが彼の生き急ぐような経歴をご覧ください。

清光緒2年3月2日生(1876)から民国12年9月5日没(1923)

本名:衡恪、字:師曽、号:槐堂・朽道人

父:三立(詩人)、祖父:寶箴(清末維新派政治家)

幼年期より父、祖父、そしてその関係の学者らより詩文、画、書、古典などを学ぶ

1898年 南京江南陸師学堂付設路鉱学堂に入学

1902年 弟、寅恪と共に日本へ渡り弘文館へ留学

この頃、江南陸師学堂の後輩、魯迅と寝食を共にする

1904年 東京高等師範学校に入学、博物学専攻

1906年 李叔同(東京美術学校画学生)と出会う

※李叔同は後に中国近代美術に多大な影響を与える人物

1909年 東京高等師範学校卒業し帰国後に江西の「教育司長」となる

1910年 南通師範学校教員を務める

1912年 李叔同が副編集長を務めていた「太平洋画報」にて絵画を発表

同年5月「南通師範校友雑誌」に「欧西画界最近之現状」を発表し欧州 画壇を紹介する。

1913年 湖南第一師範学校の教員となるが早々に辞職後北京へ赴き中華民国教育部の「編纂」の職に就く

1916年 北京高等師範学校手工科図画専修科の教員となる

1918年 新設した北京大学画法研究会の「中国画」の導師を務める

1919年 国立北京美術学校の「中国画」の教授を務める

同年9月、上海美術学校の創立者兼校長である劉海粟と共に東京にて美術と美術教育の視察

1921年 北京、1922年東京で開催された「日華連合絵画展」の実現に貢献する

同年、「中国文人画之研究」出版

1922年 日本で出版されていた中村不折「支那絵画史」をもとにした中国語版の「中国絵画史」を出版

1923年 南京にて急病にて没する 享年四十七歳

※出典※

福岡大学文学部様の研究発表

https://fukuoka-u.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=4059&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1

お買取りのご依頼はこちらから

https://www.kitarou-shouten.com/contact/

店主がTwitterにてつぶやいております。たまにですが、、

https://twitter.com/kitaroushouten

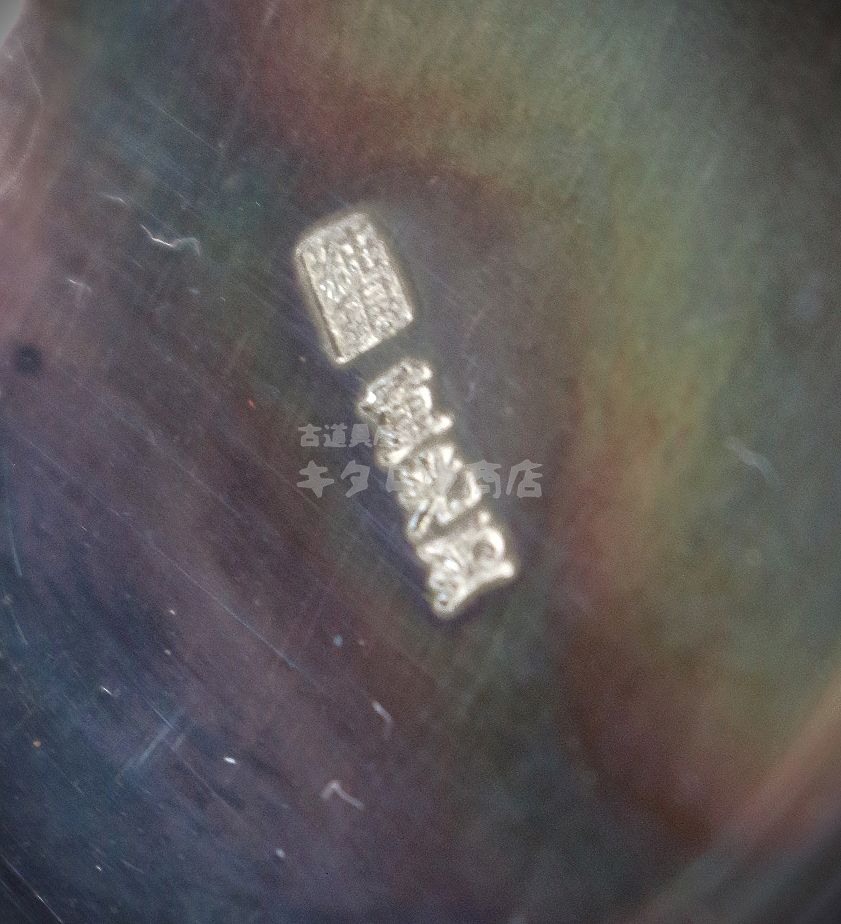

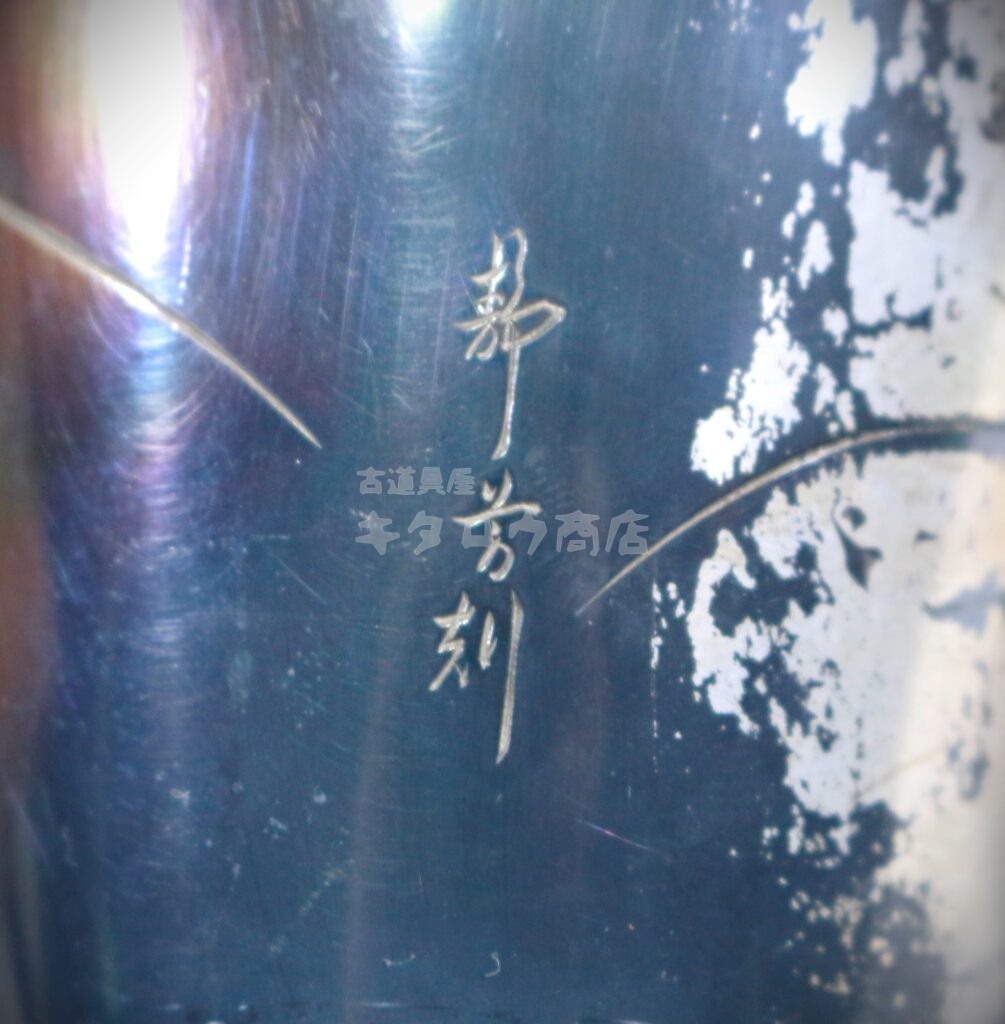

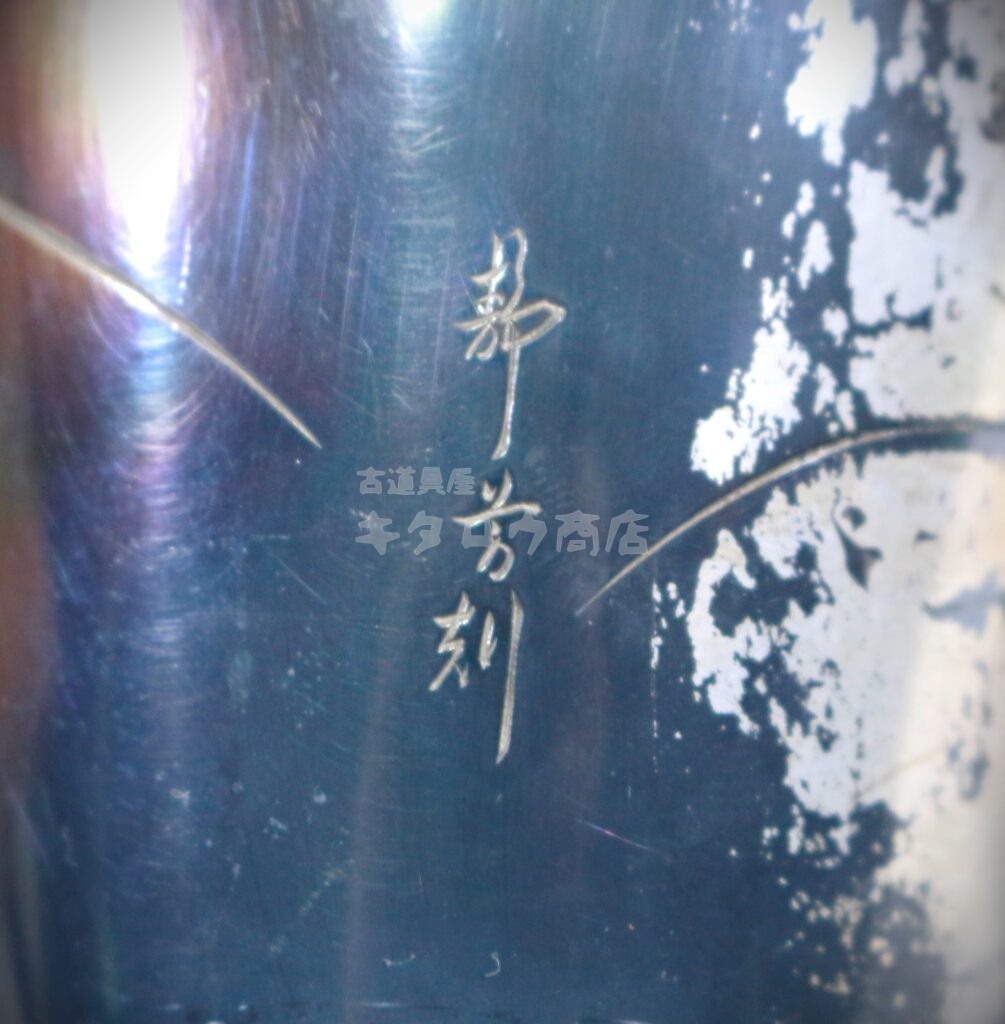

『平田重光造 静芳刻 純銀花瓶 貞明皇后拝領品(御下賜品)』

出張買取にて純銀花瓶他をご売却いただきました。この度は弊店へのご依頼をいただき誠にありがとうございました。

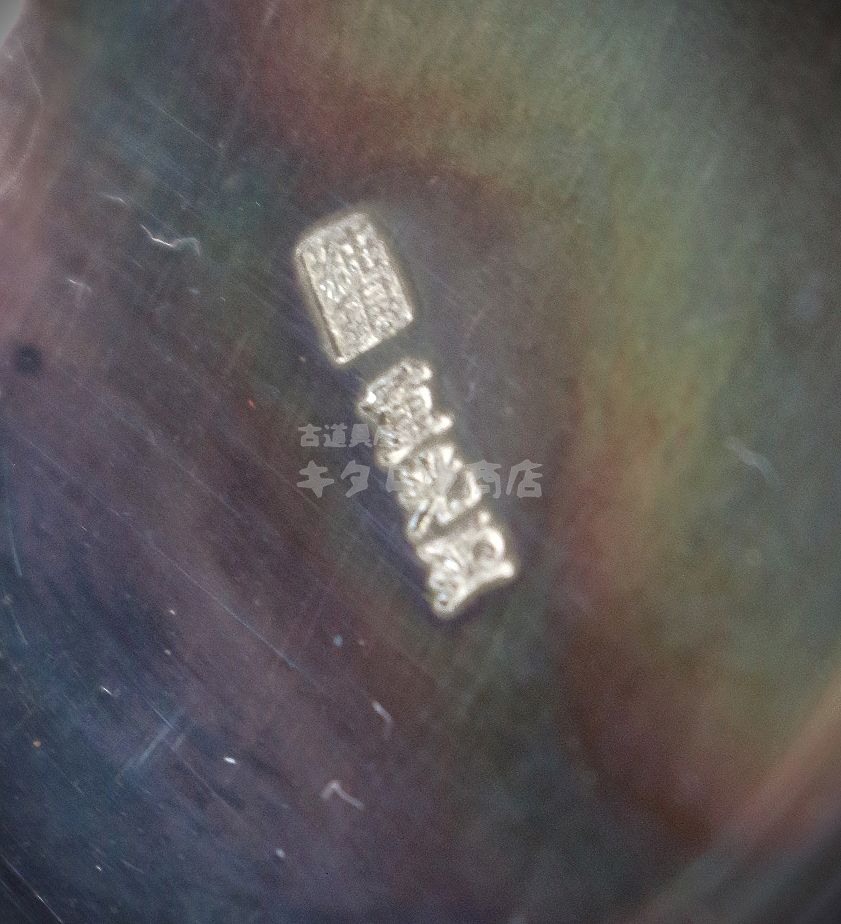

さて、今回のご依頼品の一つでございます純銀花瓶のことについて少しばかりの駄文を。

花瓶本体につきましてはおいておきまして、

今回はその共箱の書付からお話は始まるのでございます。

拝領品、御下賜品というものに書付を残しておかれる方が多くおいでになり

店主はその書付がどのような物でも毎度毎度気になりまして、、、

今回のご依頼品にも共箱蓋裏にありました書付には以下のような記載がございました

「皇后陛下武庫離宮御典中 大正十一年三月十七日拝領」

とあり店主は気になってしまうのでございます。

武庫離宮、、、大正十一年三月十七日、、、

武庫離宮とは現:須磨離宮公園(神戸市須磨区東須磨)であり

大正三年に天皇陛下の宿泊施設として建造造園された施設となります。

設計は片山東熊(東宮御所他を設計)、庭園設計は福羽逸人(植物御苑、現:新宿御苑)でございました。

昭和二十年神戸空襲にて御殿他が焼失、戦後は進駐軍に接収され昭和三十一年に神戸市へ返還されました。

この離宮には大正天皇、貞明皇后、昭和天皇(当時皇太子)、愛新覚羅溥儀(満州国皇帝)がご宿泊されました。

次に気になるのは、

大正十一年三月十七日という日付

この年この月、皇后陛下は

「今上陛下御病気平癒御祈願」と「摂政宮殿下無事御帰朝御礼」の為、

福岡の香椎宮・箱崎八幡宮・太宰府天満宮への行啓が行われたとの資料を見つけました。

簡単に申せば、御病気の大正天皇の御回復祈願、摂政宮殿下(後の昭和天皇)のヨーロッパ御訪問から御帰りの御礼をするために皇后陛下は旅に出発されたということでしょうか。

資料を見ていて店主は?と疑問が浮かび上がったのであります。

行啓日程表があり眺めておりますと

「三月十日 葉山御用邸出発

静岡より御召列車にて同日須磨の武庫離宮着滞在

三月十三日 武庫離宮出発」

とありました。

?

今回のご依頼品には十七日とあるが、、、

十三日には武庫離宮を離れておられるではないか、、、

書き間違え、、、偽った物、、、

などと考えてみましたが皇后陛下と深いご縁がある方が偽る必要もない、、

では書き間違えか、、、

他の資料を探してこの日の本当の日程表を見つけました。

最初にみた日程表は当初計画された予定表であったようで

探し当てた山口県文書館の資料の中に

「皇后陛下御微恙による日程変更 武庫離宮で静養 武庫離宮出発十八日」

との記述がありました。

皇后陛下はその行啓の中の武庫離宮滞在時に軽い発熱があり大事をとり、

当初の十三日出発ではなく十七日に武庫離宮まで静養の為滞在され、

その十七日に離宮内にて皇后陛下よりこの花瓶はご依頼者様のご親族に下賜されたものだと判明いたしました。

スッキリいたしました。

・・・

はずだったのですが

新たな疑問が、、、発熱による日程の変更

変更した出発日にお会いになる、、、

お会いになりたかったから発熱という、、、

そもそもこの離宮のすぐそ、、、

いけません。

これ以上を考えをめぐらせ、

ましてこのような場所へ書くことなど断じていけません。

私の頭の中での想像くらいでとどめておきましょう。

真実は皇后陛下と拝謁された方のみ知りえることなのですから。

店主 拝

お買取りのご依頼はこちらから

https://www.kitarou-shouten.com/contact/

店主がTwitterにてつぶやいております。たまにですが、、

https://twitter.com/kitaroushouten

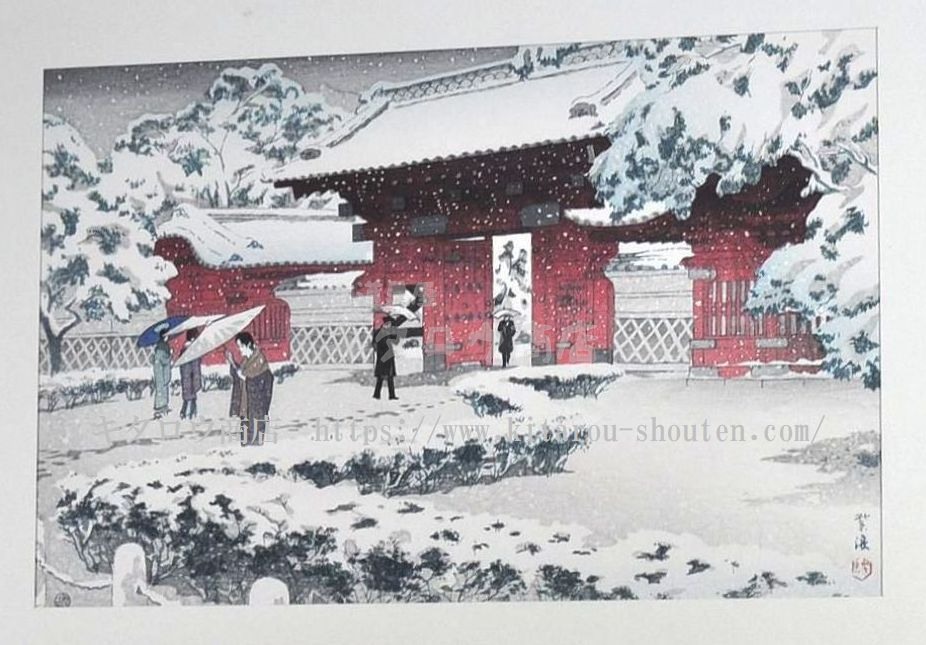

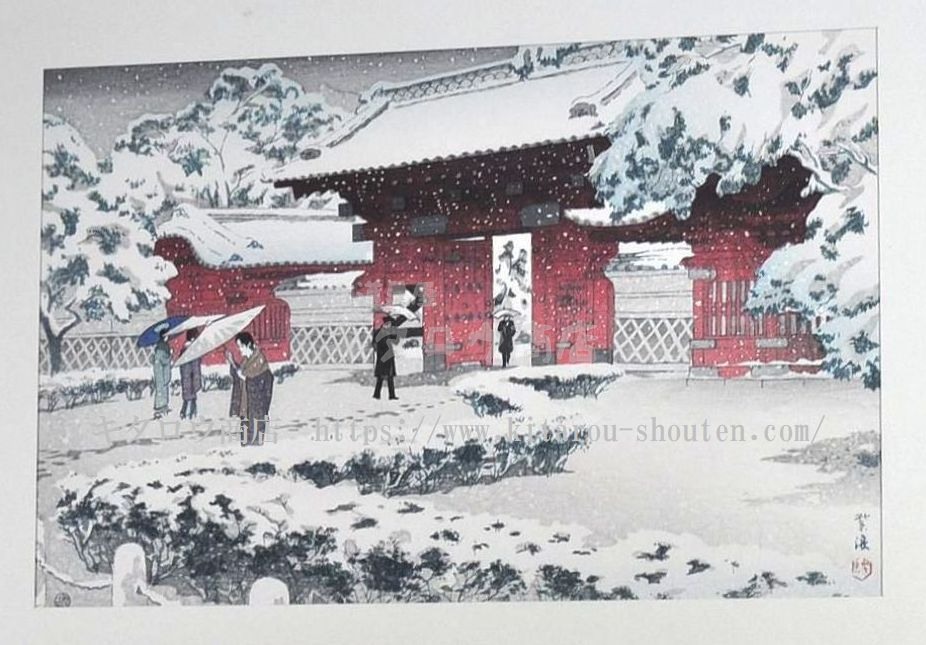

『笠松紫浪 題:本郷赤門の雪 木版画』

今回ご紹介いたしますのは「笠松紫浪」の木版画でございます。

以前もどこかで書いた記憶がございますが、明治後期から大正、昭和期にかけて伝統的日本版画の復興及び新しい版画の確立(近代化)運動がございまして、

この頃に現れた木版画を俗に「新版画」と呼ばれております。

笠松紫浪はその時代の絵師(画家)となります。(師は鏑木清方)

「新版画」の他の代表的絵師には川瀬巴水、橋口五葉、伊藤深水、竹久夢二、山村耕花、名取春仙、成田守兼、ポール・ジャクレーなど多数いらっしゃいます。

また「新版画」につきましては

数十年前まではなかなか目に触れる機会も資料も乏しい状況でしたが

先人たちの研究が進み尚且つ近年愛好家蒐集家の方が戦前よりお集めになった収集品が画集という形で出版されることが多くなり一般の方の目にも届くようになってまいりました。

江戸期に花開いた浮世絵木版画、幕末から明治期前半に衰退していく中で伝統を重んじながらも新しい版画を生み出そうと挑戦した彼らの作品。

そんな「新版画」を弊店は探しております。

似たようなものがどこかに、、、そんな時は是非ご連絡ください。

お買取りのご依頼はこちらから

https://www.kitarou-shouten.com/contact/

店主がTwitterにてつぶやいております。たまにですが、、

https://twitter.com/kitaroushouten

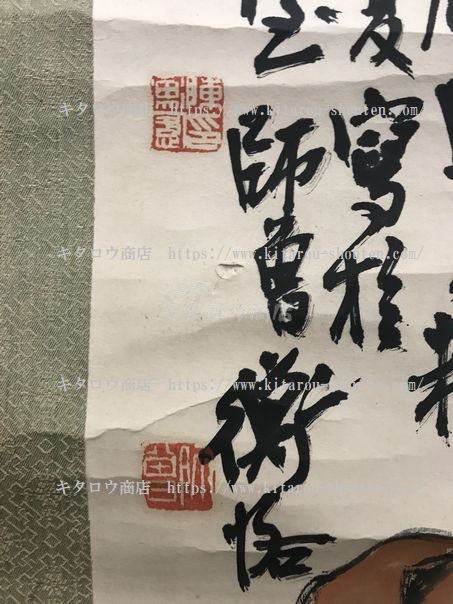

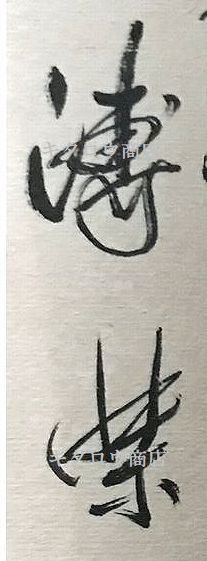

『愛新覚羅溥傑 書』

横浜市のお客様よりご依頼を受け「愛新覚羅溥傑」の書をはじめ多数の工芸作家作品をご売却いただきました。

「愛新覚羅溥傑」は、あのラストエンペラーという映画にもなりました清国最後の皇帝(十二代)にして満州国皇帝(執政ののち)でありました「愛新覚羅溥儀」の実弟でございます。現在七十代の方はご存じでしょうが今の世ではそのあとの世代の方には近代史がお好きでなければご存じないのかもしれません。

さて、溥傑といえばその妻である嵯峨浩が個人的には頭に浮かびます、昔読んだ「流転の王妃」という本のせいかもしれません。

嵯峨家は明治天皇の母方と血縁関係でもある公家華族でありました。そのご成婚はあの当時の沢山人々の思惑が渦巻く中「政略結婚」の意味合いは否定できませんが、昭和十二年2月お二人はご結婚なされました。当時嵯峨家のお屋敷は杉並区にありここより結婚式場であった九段会館まで車で向かう浩を乗せた車を一目見ようと、その沿道には沢山の子供から大人までが日満の旗を振り祝ったそうでございます。私もその当時の物であろう写真を何度か見たことがございますがその写真に切り取られた風景には祝福の文字しか浮かばない光景がそこにはございました。その年にお二人は満州国へ渡られます。翌年には長女であらせられる「慧生」が誕生。昭和十五年には二女「嫮生」誕生と幸せな時は続きます。しかし日本の敗戦色濃くなる中、昭和二十年、ソ連の参戦侵攻をうけ満州国は大混乱に陥り愛新覚羅家は各地を流転していくこととなります。

このソ連の参戦侵攻の中、沢山の、、、本当に沢山の日本人の軍関係はもとより民間人の命が奪われていったのも現在の日本人は消して忘れてはいけない事実でございます。しかしながらそれが戦争というものなのです。

少し「溥傑」のことよりはなれたお話を書きすぎてしまいました。この拙文を読み少しでも愛新覚羅家および満州国や関東軍、ソ連の参戦にご興味がわきましたということであれば是非一度その時代のことを書いた本が沢山出ております、思想的に偏ったものもあるかと存じますがお読みいただくことをお勧めいたします。

さてさて、「愛新覚羅溥傑」の書について少し資料をこの場に残し筆を置きます。

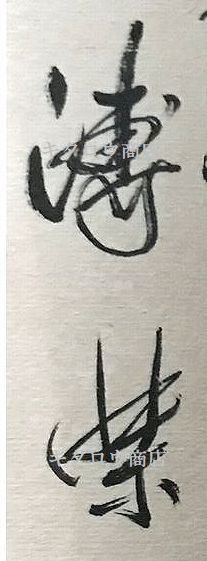

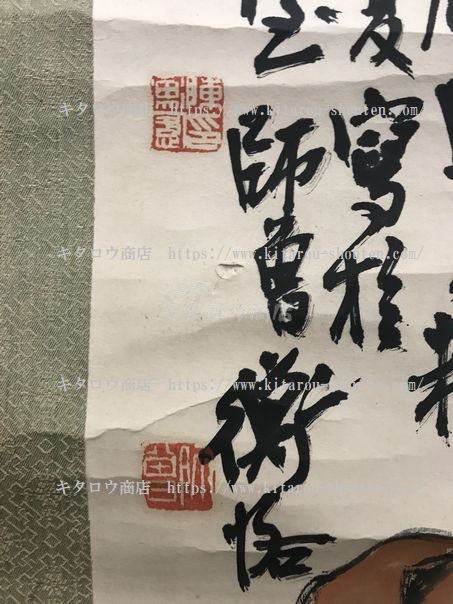

画像は昭和50年代の溥傑の直筆銘と落款でございます。まるで流水がごときと称された氏の独特の作品ではございますが一部には沢山の書を仕上げねばならない場面が多かったためか書自体がが少し荒れているものや落款のずれがあるものがございます。また書体もその時代により変化いたしますし落款は他にも数種類ございます。

お買取りのご依頼はこちらから

https://www.kitarou-shouten.com/contact/

店主がTwitterにてつぶやいております。たまにですが、、

https://twitter.com/kitaroushouten

「仏画」

群馬県前橋市のお客様からのご依頼でございました。絵の部分と軸装をみますと江戸後期の物かと思われます。民間の仏教信仰に深くかかわりながら時を超えてきた物の雰囲気がございます。他にも沢山の江戸後期~明治期頃までの骨董品も多数ご売却いただきました。この度は弊店へご依頼をいただき心より感謝いたします。