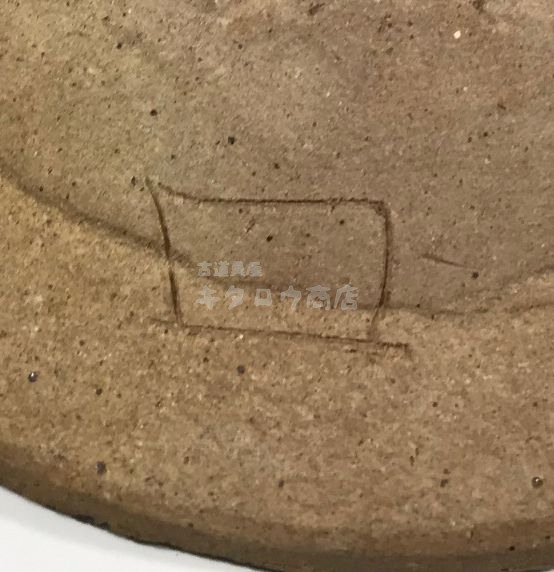

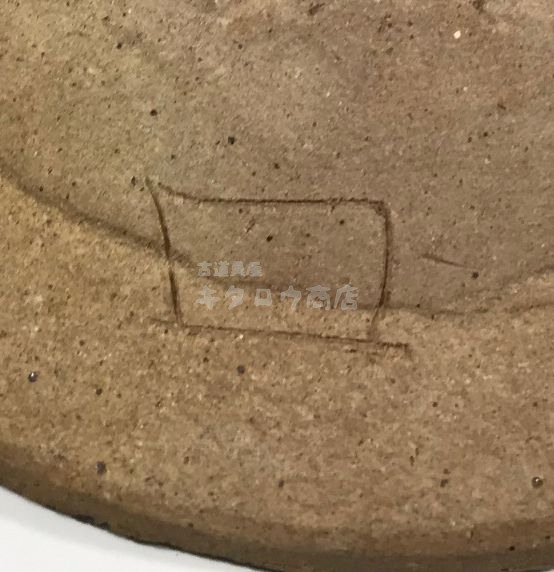

『北大路魯山人について』

先日お電話にて魯山人先生の作品についてご相談があり

ましたので

弊店にて過去に扱いました作品の公開できる画像のみではございますが

資料として掲載いたします。

「ロ」「魯」「魯山人」等 掻銘や書銘がさまざまございます。

また多くの贋作が世に出回っており

一見で贋物とわかる稚拙なものから判断に苦しむ悪意のあるものまでございます。

特に共箱や識箱が付属しない作品がそれにあたります。

かなり以前ではございますが、どこかの骨董店の店主?の直筆の鑑定書?のようなものが付いた作品を見たことがございますが、

このような所定鑑定機関以外の鑑定書のような紙などは鑑定書ではなくただの紙となり効力はゼロとなります。

※ただし魯山人先生と交流のあった方がお残しになった作品に

先生とのやりとりの書簡類や先生直筆の作品に由来する事柄が書かれたものは資料として大切な物でございますので必ず作品と一緒に保存されますようにお願いいたします。

お買取りのご依頼はこちらから

https://www.kitarou-shouten.com/contact/

店主がTwitterにてつぶやいております。たまにですが、、

https://twitter.com/kitaroushouten

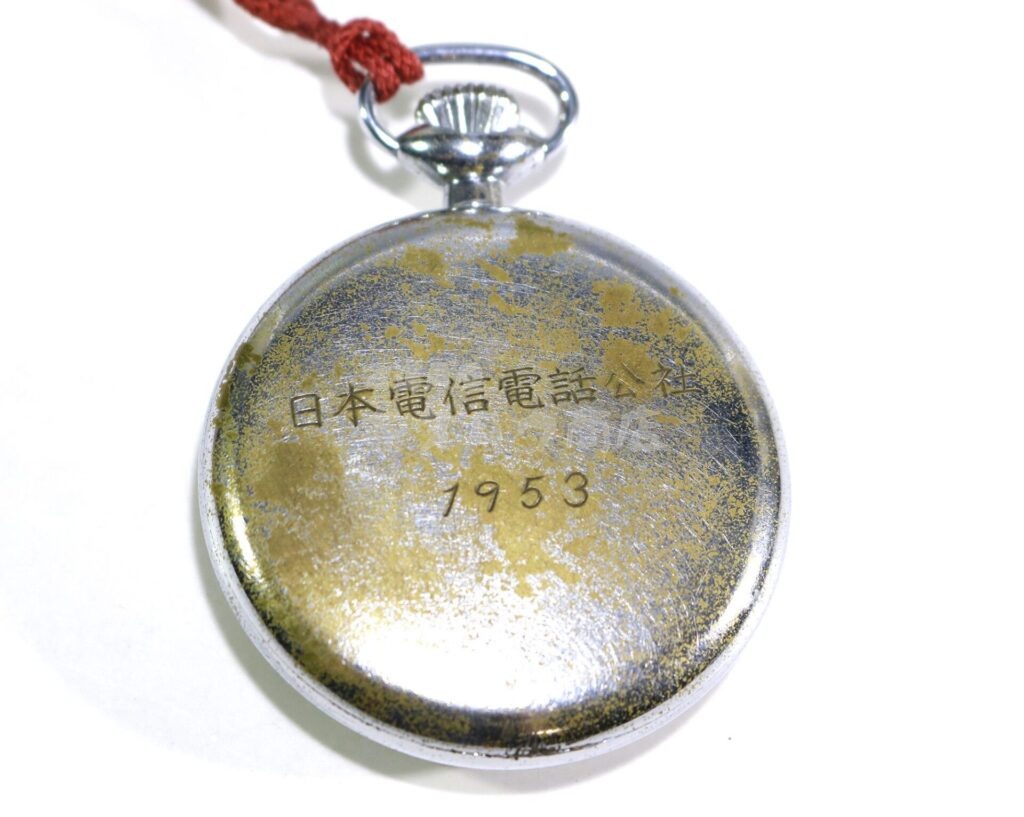

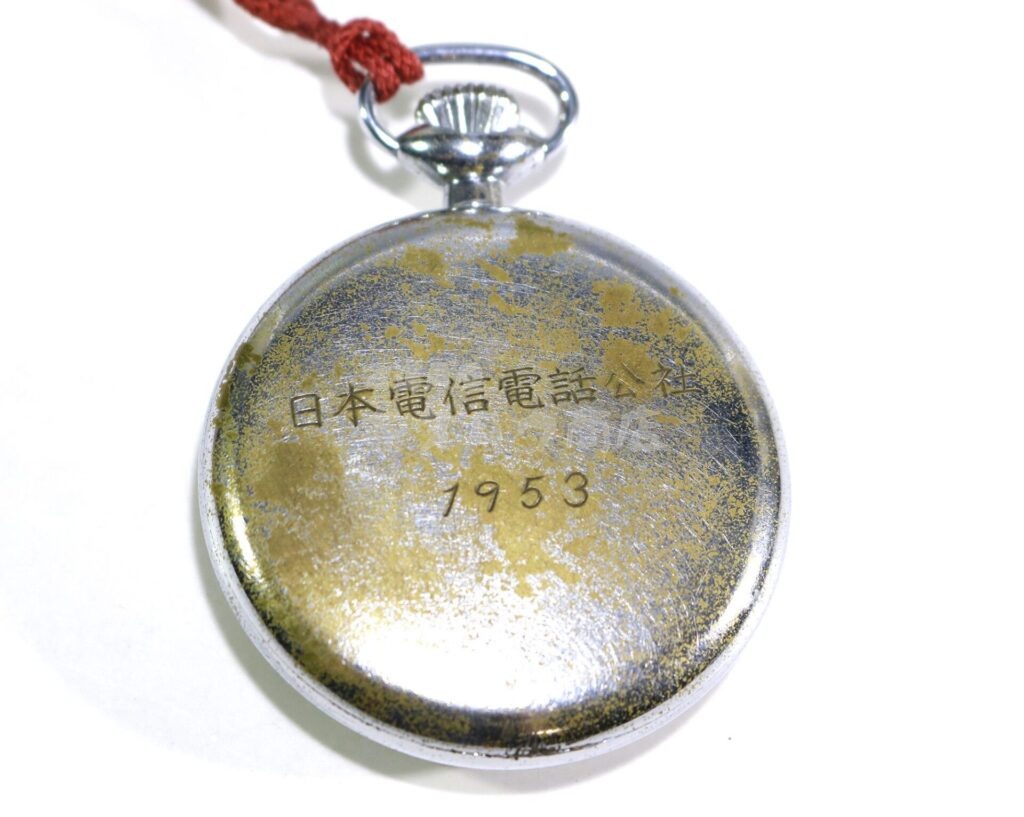

『SEIKOSHA PRECISION 懐中時計』

ご依頼をいただきましたお客様にはお電話で工芸作家の花器やぐい呑みのお買取りとしてご訪問をさせていただいたのですが、

ご依頼品の中に電電公社に関係するものが数点確認でき

「電電公社にお勤めだったのですか?」

とお聞きしましたところご依頼者様のお父様がお勤めだったとのこと。

少しお父様の電電公社時代のお話をお聞きしつつ

「その関係部署でしたら懐中時計をお持ちではなかったですか?」

とお聞きしましたら、

「あ、ありますね、、あります!」

と別のお部屋からこの懐中時計をお持ちくださいました。

「かなりボロボロで家族でも引き取り手がなく捨ててしまおうか、、と」

お持ちいただいた懐中時計を拝見させていただきますと

確かに一見すると全体的に傷だらけでメッキが剥がれて地金の真鍮がみえている状態

しかしゼンマイを少し巻き上げてみたところ動き出し

裏蓋を開けて機械自体を見てみたところ錆が大きく発生しておらず

時計本体の角度を変えても止まることも無いようです。

この状態ですので・・・でよろしければお買取りをさせていただきます。

とお伝えしましたら

「お金になるのですか?」

と驚いておられ

他のお立合いされていたご親族様も一様に驚いておられます。

「海外の高いブランドものではないのにお金になるものなんですね、、」

「20年数年前までは蒐集家さんもそこそこいらっしゃり

もう少し高くお買取りできたのですが近年は蒐集される方も減ってしまい以前よりは安くなっているのが現状でございます。」

とお伝えしご依頼者様はじめご親族の方皆様にご納得をいただき

無事にご売却となりました。

意外な物に査定金額が付いたことに喜んでいただいたのか

他にも これは?どうですか?とご依頼者様とご親族様がお家中をみてくださいというお話に。(笑)

さて肝心の懐中時計でございますが

裏蓋には「日本電信電話公社 1953」

とあります。

戦前の逓信省時代の物よりはこの時期はメッキが薄かったのかかなり剥がれている個体でした。

しかしながら時代的背景を考えれば致し方ないと店主は思います。

古い時代の懐中時計や腕時計、見た目が汚れていても傷だらけでも、たとえ壊れていても

キタロウ商店へ一度ご相談くださいませ。

お買取りのご依頼はこちらから

https://www.kitarou-shouten.com/contact/

店主がTwitterにてつぶやいております。たまにですが、、

https://twitter.com/kitaroushouten

#古い懐中時計買取

#古道具屋キタロウ商店

『CONTAX G2』

お電話でのご相談をいただき武蔵野市にてコンパクトフィルムカメラ等多数をご売却いただきました。

コンパクトカメラとひと言で申しましても様々ございます。

主に80年代に簡単に使えて、しかもそれまでの金属製のカメラより軽いプラスチック製のフィルム式カメラとして登場し始めました。(厳密に言いますとFUJIPETという樹脂製のカメラがそれより以前あったのですが その話はまたいずれ・・)

そんなコンパクトカメラ界に衝撃が走ったのが 90年代初頭のCONTAX T2 の登場でございました。

80年代の半ば頃かと記憶しておりますがCONTAX T というカメラが登場しその後継機種としての登場でありました。

定価12万円という価格で T2は発売され人気が出てその後の機種へつながるのですが、その少し後の90年代半ば頃、ここでCONTAXは一層高級路線へ踏み込む機種を世に投じます。

それが CONTAX Gシリーズでございます。

コンパクトなのに一流レンズ搭載でも贅沢なところへ

なんとそのレンズを交換式にというさらなる贅沢へ飛躍させたのです。

そのGシリーズの二代目が今回ご売却いただきました「G2」となります。

初代Gより格段に性能の進歩がみられるこのカメラ、その開発費に一体いくらかかったのか・・・

まさにバブル期の象徴といったカメラでございました。

さて、実際のお買取り査定となる場合

まずバッテリーにて動作することが最低条件となります。

修理は対応していただける会社様はございますがやはり修理費は高額となりますので電源入らず動作しない個体につきましては査定価格は下がります。

あとは他のものもそうですが元箱、取説等出荷当時の付属品が残っているかが査定のプラスになる部分となります。

また交換レンズも査定は同様となります。

お買取りのご依頼はこちらから

https://www.kitarou-shouten.com/contact/

店主がTwitterにてつぶやいております。たまにですが、、

https://twitter.com/kitaroushouten

『CONTAX(京セラ) T2 』

今回ご紹介いたしますのは「CONTAX(京セラ) T2 」でございます。

京セラは1959年4月に元々は「京都セラミック株式会社」として設立されました。

光学機器製造に参入することになったのは1983年にヤシカ(光学機器メーカー)を合併吸収したことから始まります。

吸収合併したヤシカが1974年にカール・ツァイスと提携後CONTAX RTSを販売していたこともあり、京セラのCONTAXカメラが市場に登場していくこととなります。

それまで一眼レフのカメラが主体でありましたが高級コンパクトフィルムカメラとして

1984年にCONTAX T(レンズはCarl Zeiss Sonnar 38mm F2.8を採用)が発売となります。

またカメラデザインにはあのポルシェデザインも参加するなど話題となり発売され人気を博しました。

その後1990年にTシリーズの二代目として今回のお買取り品であるT2が発売されます。

さて、実際のお買取りの査定基準でございますが、

T2(含めすべての電子制御のカメラ)の一番のウイークポイントは電源が入らなくなることです。

また電源が入ってもレンズ格納部分のレンズが収納しきれずシャッターが閉まらなかったり、液晶表示が表示されなくなっていたりと故障が多いカメラではございます。

そもそも生産発売から30年ほど経過しておりますので仕方がないのですが現在修理が出来る部分も限られていいる上に修理費用も高価となり、

動作しない物不具合があるものにつきましては査定は低くなります。

またカメラ等(光学機器)はレンズやファインダー、(プリズム)にカビが出てしまった物につきましても査定は低くなります。

査定で大事なのは傷が少なく動作すること付属品がすべて残っていることとなります。

また1998年にT2販売終了後に限定2000台で販売されたT2ブラックはそれまでのT2の査定金額より高価となります。(※1991年に発売されたT2チタンブラックではありません)

お買取りをご希望の場合ご依頼時にカメラの機種名等をお伝えいただけますと

各種使用するバッテリーなどを持参し査定をさせていただきますので当日中に査定金額のご提示が可能となります。

お買取りのご依頼はこちらから

https://www.kitarou-shouten.com/contact/

店主がTwitterにてつぶやいております。たまにですが、、

https://twitter.com/kitaroushouten

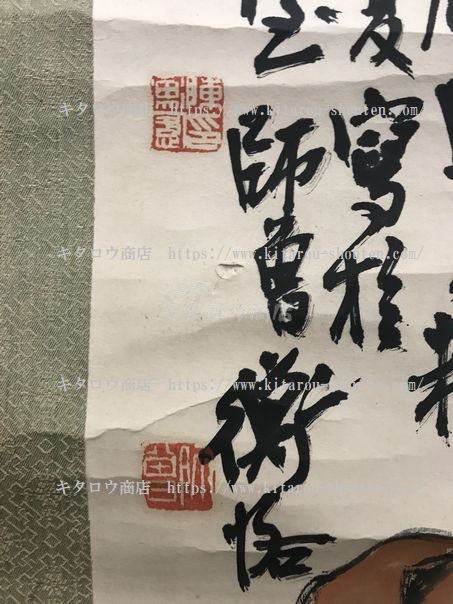

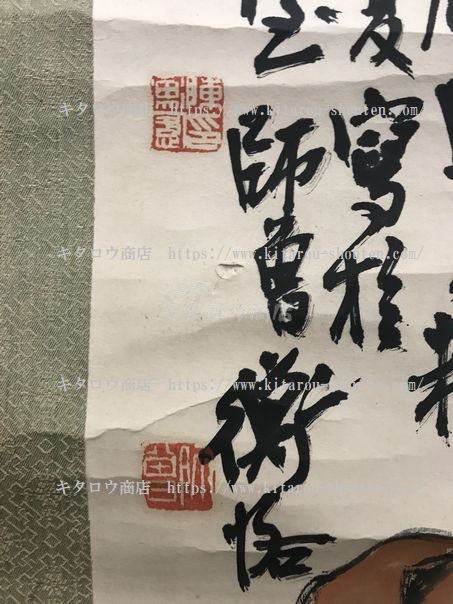

『陳師曽(陳衡恪)』

陳師曽(陳衡恪)については近年になり再評価(再発見)された文人画家でございます。

再評価(再発見)とは日本にもならず本国中国においても同じ状況のようです。

日本の明治期中期から後期にかけての日清両国の美術の架け橋となった人物であることは間違いはなく、欧州の美術にも造詣が深かったとされる人物であり両国への美術に多大なる貢献を期待されましたが、四十七歳という若さで急死してしまいます。

後に記しますが彼の生き急ぐような経歴をご覧ください。

清光緒2年3月2日生(1876)から民国12年9月5日没(1923)

本名:衡恪、字:師曽、号:槐堂・朽道人

父:三立(詩人)、祖父:寶箴(清末維新派政治家)

幼年期より父、祖父、そしてその関係の学者らより詩文、画、書、古典などを学ぶ

1898年 南京江南陸師学堂付設路鉱学堂に入学

1902年 弟、寅恪と共に日本へ渡り弘文館へ留学

この頃、江南陸師学堂の後輩、魯迅と寝食を共にする

1904年 東京高等師範学校に入学、博物学専攻

1906年 李叔同(東京美術学校画学生)と出会う

※李叔同は後に中国近代美術に多大な影響を与える人物

1909年 東京高等師範学校卒業し帰国後に江西の「教育司長」となる

1910年 南通師範学校教員を務める

1912年 李叔同が副編集長を務めていた「太平洋画報」にて絵画を発表

同年5月「南通師範校友雑誌」に「欧西画界最近之現状」を発表し欧州 画壇を紹介する。

1913年 湖南第一師範学校の教員となるが早々に辞職後北京へ赴き中華民国教育部の「編纂」の職に就く

1916年 北京高等師範学校手工科図画専修科の教員となる

1918年 新設した北京大学画法研究会の「中国画」の導師を務める

1919年 国立北京美術学校の「中国画」の教授を務める

同年9月、上海美術学校の創立者兼校長である劉海粟と共に東京にて美術と美術教育の視察

1921年 北京、1922年東京で開催された「日華連合絵画展」の実現に貢献する

同年、「中国文人画之研究」出版

1922年 日本で出版されていた中村不折「支那絵画史」をもとにした中国語版の「中国絵画史」を出版

1923年 南京にて急病にて没する 享年四十七歳

※出典※

福岡大学文学部様の研究発表

https://fukuoka-u.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=4059&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1

お買取りのご依頼はこちらから

https://www.kitarou-shouten.com/contact/

店主がTwitterにてつぶやいております。たまにですが、、

https://twitter.com/kitaroushouten