奥村土牛

1889年(明治22年)

東京府東京市京橋区南鞘町(現・東京都中央区京橋一丁目)に生まれる。

1900年(明治33年)

城東尋常小学校卒業する。

1905年(明治38年)

小林古径に日本画を師事する。

1907年(明治40年)

東京勧業博覧会に「敦盛」が入選する。

1920年(大正9年)

この年より約2年間、古径の画室で指導を受ける。

1923年(大正12年)

中央美術社第5回展「家」にて中央美術賞受賞する。

1926年(大正15年昭和元年)

この頃速水御舟に出会う。

1927年(昭和2年)

再興第14回院展「胡瓜畑」が初入選する。

1929年(昭和4年)

再興第16回院展で「蓮池」により日本美術院院友に推挙される。

1932年(昭和7年)

日本美術院同人となる。

1935年(昭和10年)

帝国美術学校(現・武蔵野美術大学)日本画科教授に就任する。

1936年(昭和11年)

第1回帝国美術展『鴨』で推奨第1位となる。

1944年(昭和19年)

東京美術学校(現・東京芸術大学)講師となる。

1945年(昭和20年)

長野県南佐久郡穂積村へ疎開する。

1947年(昭和22年)

帝国芸術院会員となる。

1959年(昭和34年)

日本美術院理事となる。

1962年(昭和37年)

文化勲章受章する。

1978年(昭和53年)

日本美術院理事長に任命される。

1980年(昭和55年)

東京都名誉都民となる。

1990年(平成2年)

没、享年101。

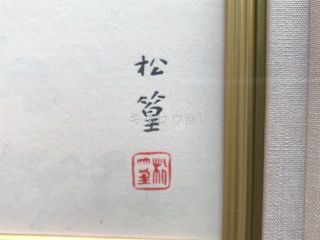

上村松篁

1902年(明治35年)

上村松園の長男として京都に生まれる。幼名、信太郎。

1921年(大正10年)

『閑庭迎秋』が帝展に初入選する。

1924年(大正13年)

京都市立絵画専門学校(現:京都市立芸術大学)卒業する。

1928年(昭和3年)

『蓮池群鴦図』が帝展の特選となる。

1948年(昭和23年)

奥村厚一、秋野不矩、山本丘人らと日本画の団体『創造美術』を結成する。

1959年(昭和34年)

芸術選奨文部大臣賞を受賞する。

1967年(昭和42年)

日本芸術院賞を受賞する。

1968年(昭和43年)

京都市立芸術大学名誉教授となる。

1973年(昭和48年)

勲三等瑞宝章を受章する。

1981年(昭和56年)

日本芸術院会員となる。

1983年(昭和58年)

文化功労者

1984年(昭和59年)

文化勲章を受賞する。

1994年(平成6年)

松伯美術館が開館する。

2001年(平成13年)

心不全のため死去。98歳

松本楓湖

天保11年9月14日(1840年10月9日)

常陸国河内郡寺内村に松本宗庵の三男として生まれる。

名は敬忠。通称藤吉郎。父宗庵(漢方医)。

嘉永6年(1853年)

鳥取藩の御用絵師・沖一峨に学ぶ。

安政2年(1855年)

16歳のとき「洋峨」の号で、地元茨城県の実家近くの逢善寺本堂天井画「天人図」等を描く。

安政3年(1856年)

谷文晁の高弟 彦根藩御用絵師佐竹永海の画塾に入りし画号を永峨と改める。

文久2年(1861年)

この前後より尊皇運動に転じ水戸藩の武田耕雲斎や藤田小四郎らと交わり勤王党を援助する。

元治元年(1864年)

天狗党の乱が起きるとこれに参加、幕府軍に敗れて一時郷里で蟄居する。

慶応元年(1865年)

江戸に戻り画業に専念する。

明治元年(1868年)

画号を楓湖に改める。

明治15年(1882年)

宮内省より出版された欽定教科書『幼学綱要』において、

大庭学仙、竹本石亭、月岡芳年、五姓田芳柳らの候補の中から楓湖が選ばれ、

全7巻62図の挿絵を描き一躍名を轟かせる。

明治20年(1887年)

『婦女鑑』(全6巻)の挿絵を担当する。

明治31年(1898年)

日本美術院の創設に参加する。

明治27年(1894年)

第4回内国勧業博覧会に「蒙古襲来・碧蹄館図屏風」出品

明治40年(1907年)

第1回文展に「静女舞」出品、文展開設当初から第4回まで審査員

大正8年(1919年)

帝国美術院会員となる。

大正12年(1923年)

6月22日歿。東京谷中初音町の全生庵に葬られた。

明治期後期から大正期の純銀製高杯を千葉県松戸市にて買取致しました。