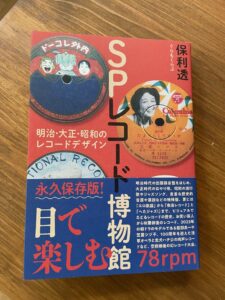

『SPレコード博物館 明治・大正・昭和のレコードデザイン 著:ぐらもくらふ主宰 保利透』

ワタクシ世代あたりまでだったのかもしれませんが、、、

中学生時代の美術の授業に

「レコードジャケットのデザインをする」

というものがございました。

真っ白なレコードジャケットを渡されて

デザインを考えてエナメル絵の具などで着色し提出しろという授業。

確か教科書の中のサンプルのジャケットはブルーノート系の物だったような、、、

レコード全盛期の頃でしたしそんな授業もありました。

「レコード」

令和生まれの方はもちろんのこと平成生まれの方でさえ

「レコード?あぁー見たことはあるなー」

と、

その世代の6割はそのような感覚ではないでしょうか。

他の1~2割の方は見たことも無い、そもそも興味がない、

といったところで、

残りの1~2割ほどの方が「レコード」という記憶メディアの音やジャケットデザインに惹かれて数十枚程度収集たりします。

その中の数パーセントの方が

「レコード蒐集」

という沼へとはまり込むのです。

蒐集とは凄まじいものでございまして、

個人で数千枚所有している方はそこそこにいらっしゃり

室内の天井まで届く棚をぐるりと誂えそびえたつレコードの壁を眺めながら生活をする、

ワタクシの周りにもそんな方が数人いらっしゃいます。

地震や火事が怖くないのかしら、、、と思い聞いてみても

火事や地震等で蒐集家自身に何かあってもレコードと共になら本望とおっしゃるので、

それはそれで覚悟が決まった良い人生なのでしょう。

ここまでお話ししていたのは塩化ビニール製のレコードのお話

LPレコード33回転とかシングルレコード45回転の物。

まぁどなたさまのご友人関係、お知り合いに一人くらいはいらっしゃるかと思います。

さて、その塩化ビニール製が登場し入れ替わるように

昭和30年代後半に生産中止となり

まさに時代に淘汰されてしまった「レコード」がございました。

その名を

「SPレコード」

と申します。

このSPレコードというものは、

エミール・ベルリナーによって1800年代後半に誕生したもので、

紙を母材にシェラックという主にカイガラムシから抽出精製された樹脂をコーティングして溝を入れたレコードとなります。

回転数は上記のビニールレコードより速く78回転

再生には蓄音機(動力源はゼンマイ)、電蓄(電気蓄音機:その名の通り動力源は電気で動かすモーター)が必要となり・・・・

・・・

・・・

『SPレコード博物館 明治・大正・昭和のレコードデザイン 著:ぐらもくらふ主宰 保利透』という書籍の話を、と書き始めましたらそこそこ長文になる兆しが、、、

これ以上のことはお読みいただいていただいております読者の方ご自身でお調べくださいませ。

さてさて、

そのSPレコード蒐集家であるこの本の筆者

各ジャンルの古い音源を集めに集めた挙句、

折角の貴重な音源を世に再び出そうと大そうなお金をかけてCDとして送りだしたりしております。

そんな彼の新しい本がこの『SPレコード博物館』となります。

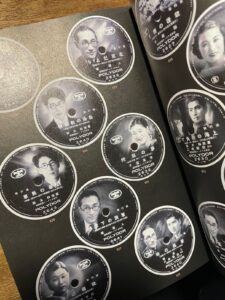

音源ではなくレコード本体の直径7cmほどの丸いレーベルに

目を向けた画期的な1冊であります。

本来はレーベル名、曲名、指揮者等の情報が読み取れればいいという存在を

各社凝ったグラフィックデザインのレーベルロゴや歌い手の顔写真などで興味を引き購買意欲を掻き立てていたであろうその7cmの丸い部分。

昔の歌には興味はないという方でもそのデザインの歴史は眺めるだけで

面白い1冊だと思います。

amazonで売ってます。

https://amzn.asia/d/aLOV1Gn

そうでした、

つい先ごろまで放送しておりました「ブギ・ウギ」の主人公のモデルとなった笠木シツ子の歌にご興味がでて

その他の戦前の古い歌謡曲ご興味が出たという方は

この著者である保利透さんの主宰する

「ぐらもくらふ」

https://gramoclub.com/

をのぞいてみてください。

店主も何枚かのCDを所有しております。

以上、結局はただの本の宣伝か?という独り言でございました。(笑)

令和6年4月某日 店主拝

お買取りのご依頼はこちらから

https://www.kitarou-shouten.com/contact/

店主がTwitterにてつぶやいております。たまにですが、、https://twitter.com/kitaroushouten

#骨董品買取

#古道具買取

#キタロウ商店